3. Bemerkungen zu den Befunden aufgrund historischer Quellen

3.1. Einleitung

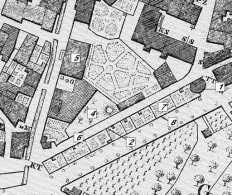

Auf dem ältesten Stadtplan von Peter Hemmi von 1823, wie auch auf seinem späteren von 1835, lässt sich die Grabungsfläche nicht ohne weiteres einordnen, da die damalige Vermessung sowohl im Winkel wie in den Längenmassen mit der heutigen Genauigkeit nicht übereinstimmt. Beide Pläne

(Abb. 9)4 zeigen im Bereich der projektierten Überbauung des Innenhofes ausser der Stadtmauer keine Gebäude. Dagegen überliefert der Knillenburger Prospekt (um 1640)5 hinter der Ringmauer eine ganze Häuserzeile, die parallel zu dieser und gegen die Stadt hin um etwa Strassenbreite

abgesetzt verläuft (Abb. 11). Das Gemälde, das an dieser Stelle wohl zuverlässig ist,zeigt eine frühere, vermutlich mittelalterliche Situation.

Dieser Aspekt gehörte mit zu den Überlegungen, Ausgrabungen an dieser Stelle durchzuführen. Die Lage liess vermuten, mittelalterliche oder gar ältere Befunde anzuschneiden.6 Die Befunde und Funde entsprachen nicht den Erwartungen. Die aufgedeckten Mauern liessen sich - ausser der

von anderen Grabungen her bereits bekannten Stadtmauer - kaum chronologisch einordnen und interpretieren. Klarheit verschafften nun vor allem die schriftlichen Quellen, allerdings nicht für die Anfangszeit, da es nur wenige gibt, sondern hauptsächlich für die Zeit des Abgangs der Mauern und der Neugestaltung der Gegend nach der Niederlegung der tadtmauern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

3.2. Die Befunde gemäss den Stadtplänen von Peter Hemmi von 1823 und 1835

3.2.1. Stadtmauer

Die älteste der angeschnittenen Mauern,die Stadtmauer, stammt aus dem 13. Jahrhundert und wird für diesen Bereich, zwischen dem Runden Turm und dem Schelmenturm, erstmals 1293 im Zusammenhang mit dem Nicolaikloster erwähnt.7 Wie die Zeichnung von Merian von 1615 zeigt (Abb. 10), trug sie in Richtung Stadt einen hölzernen Wehrgang, der gegen das offene Feld mit Zinnen und Scharten kenntlich war.8 Dieser Wehrgang, «Umgang» oder «Laube» genannt, war von der sogenannten Ringmauerstrasse her zugänglich, hatte aber seit der veränderten Kriegstechnik keine Schutzfunktion mehr.9 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war er in sehr schlechtem Zustand und teilweise bereits

«eingefallen», so dass die Oeconomie-Commission 1809 dem Rat empfahl, en Umgang abzutragen und «keine Kosten mehr auf die Wiederherstellung desselben zu verwenden». Dieser entschied jedoch, nur die Zugänge zu schliessen und beauftragte die Oeconomie-Commission, «die betreffenden

Anstalten der Reparatur anzuordnen».10 Darauf beschloss die economie-Commission, alle einsturzgefährdeten Teile des gesamten Wehrgangs abzubrechen.11 Bauinspektor Herold berichtet 1829, dass «vor

ungefähr 15 Jahren [...] auf der nördlichen und westlichen Stadtmauer die alte morsche Laube weggenommen» worden sei.12 1818 war der Umgang zwischen dem Schmiedenturm und der St.-Regula-Kirche «bald der Einzige, den l.[obliche] Statt noch an allen ihren Ringmauren stehen» gelassen

hatte.13

Das Mauerwerk der Stadtmauer war zu dieser Zeit teilweise ebenfalls in schlechtem Zustand und drohte einzustürzen. 1831 wurde erstmals beschlossen, die Stadtmauer «zwischen der Keiche und dem Schelmenthurme» niederzureissen, weil sie demnächst zusammenbreche, doch reparierte

man sie erneut, weil man die Kosten scheute.14 In einem Gutachten dazu bezeichnete der damalige Bauinspektor Johann Conrad Herold 1839, den Abschnitt vom Neuen Tor bis zum sogenannten Kronenbergle des Alten Gebäus (Abb. 9) als das wahrscheinlich zuletzt «erbaute ganz senkrecht

stehende Stük Stadtmauer - das beste auf der Nordseite [...] Von dort bis zur Kirche - ist ein morsches fundamentloses altes Stük - das man mit bedeutenden Unkosten vor wenigen Jahren um c. 5 Schuh erniedrigte und renovirte, um wo möglich, dem Umsturz vorzubeugen - aber dennoch ist die Gefahr nur vermindert, nicht aufgehoben, u. früher oder später fällt auch dieses Stük hinaus in die Gärten, ob es einen grössern oder kleinern Theil der untern Mauer mitreisst kann man nicht wissen».15 Würde man diesen Mauerteil abbrechen, würde der Weg dahinter um 3 Schuh breiter und wäre bequemer für Fuhrwerke befahrbar. Damit der Stadt für den Abbruch keine Kosten entstünden, schlug er vor, die Ringmauer noch so lange stehen zu lassen, bis die Stadt die Steine für einen Neubau wieder verwenden oder sie einem Privaten überlassen könne, «der es übernimmt die Mauer samt Schutt und Steinen auf seine Kosten ohn Entgeltniss löblicher Stadt hinweg zu schaffen und den Plaz zu verebnen»

Er berief sich damit auf einen Vorschlag der Oeconomie-Commission, die Ringmauern seien abzutragen oder zu veräussern, da sie durch die Aufhebung der Torschliessungen (am 8.5.1837) «überflüssig» geworden seien.16 Diesem Rat stimmte die Stadt im Grundsatz zu, behielt sich aber in der gleichen Sitzung noch «fernere Berathung und Schlussnahme» vor, als es um den Abbruch der Ringmauer zwischen dem Werkhof und dem Pulverturm ging, den einige Private auf eigene Kosten vornehmen wollten.17

3.2.2. Ringmauerstrasse (Pomerium)

Gemäss einem Bericht der Deputierten des Präfektengerichts von 1794 war die Ringmauerstrasse zwischen dem Totentörlein und dem Waschhaus beim Schelmenturm unterschiedlich breit: Beim «Spitaltorkel» 12 Schuh (ca. 3,9 m), beim «Waschhaus» 10 Schuh (ca. 3,3 m) und in der Mitte dieser Strecke 13 Schuh und 4 Zoll (ca. 4,4 m).18 Wie aus einem Ratsprotokoll von 1842

hervorgeht, diente die Ringmauerstrasse der Polizei als Abstellplatz für die Fuhrwerke. Damals fragte Oberst Emanuel von Salis, der Besitzer des Alten Gebäus, den Rat, «ob die Stadt geneigt wäre, ihm das Waschhaus beim neuen Thor sammt der Strasse von da bis zum Todtenthor zu überlassen».

Die Stadt verstand den Vorschlag als Beitrag zur «Verschönerung jenes Stadttheils» und begrüsste ihn, wünschte aber noch genauere Angaben. Gleichzeitig wies sie die Polizei-Commission an, sich nach einem «andern Platze zur Versorgung der bisher von der Polizei in jener Strasse abgelegten leeren Wägen umzusehen».19

Zwei Wochen später schlug Altpräfektrichter Lendi vor, es sei für die Dauer des Eidgenössischen Schützenfestes der «Ringmauerweg vom neuen Thor an bis zum Spitaltorkel zu überdechen», um die Pferde dort

unterzubringen, was bewilligt wurde.20 Kurze Zeit darauf machte Lendi seine Wahl zum Präsidenten der Polizeikommission von der Sperrung dieser Strasse abhängig; auch das gelang.21 Vermutlich lief dies den Absichten des Obersten von Salis zuwider. Er begann die jenseits der Ringmauer im

Zwingwolf gelegenen Gärten aufzukaufen, und schon im Februar 1844 beantragte er, die Stadt möge ihm die Ringmauerstrasse samt Ringmauer vom Neuen Tor bis zum Baum'schen Garten abzutreten, wogegen er

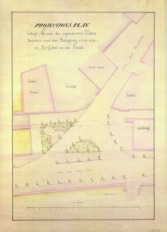

der Stadt diesen Garten überlassen wolle. Wenn der Runde Turm abgebrochen sei, werde ein schöner Platz mit bequemer Einfahrt in die Stadt entstehen. Der Rat verlangte darauf einen «Grundriss», den von

Salis wenig später vorlegte (Abb. 12). Dazu schrieb er, wegen der Kosten sei es ratsamer, jetzt den Turm noch nicht niederzureissen, sondern «blos meinen von Mstr. [Meister] D. Baum erkauften Garten durch

Abbrechen der Ringmauer in einen freyen Platz umzuwandeln».22 Die nächsten paar Jahre geschah nichts. 1850 wies von Salis den Rat auf «verschiedene Inconvenienzen» der Strassensperrung hin, die sich «sowohl in Bezug auf sein Privat-Interesse als auf die öffentliche Ordnung immer in einem stärkeren Grade fühlbar machen».23 Er schlug

später vor, zur «Abhülfe dieser Uebelstände» solle die Stadt die Strasse «dem Publikum wieder frei geben» oder sie ihm abtreten. Als Gegenleistung würde er die Ringmauer abbrechen lassen und den Garten

neben dem Runden Turm der Stadt abtreten. Noch bevor die daraufhin eingesetzte Kommission ihr Gutachten dazu erstellt hatte, bot er eine weitere, umfassendere Gegenleistung an:

Er verpflichte sich, für die ihm überlassene

Strasse und das Waschhaus beim Neuen

Tor zu folgenden Leistungen:

«

- Ueberlassung des ganzen ehemaligen Dan. Baum'schen Gartens zunächst dem runden Thurm.

- Eigenthümliche Abtretung des erforderlichen Bodens von seinem an obigen anstossenden Garten, um eine gerade Linie vom nördlichen Eck des Spitaltorkels bis zum Trottoir zu ziehen (Abb.12).24

- Das Abbrechen des runden Thurms und Wegschaffung des Schuttes in seinen Kosten gegen Ueberlassung der bereits hiefür unterzeichneten freiwilligen Beiträge.

- Abtragung der Ringmauer in ihrer ganzen Länge vom runden Thurm bis zum neuen Thor u. Auffüllung der davor liegenden Gärten bis zur Höhe der Chaussée.

- Den Platz, welchen dermalen der Baum'sche Garten u. der runde Thurm einnehmen, ausebnen u. mit den nöthigen Baumgruppen versehen zu lassen.»

Der Rat ging darauf ein und entschied, dass «Herr Uebernehmer allein für die Ausführung des ganzen Projekts laut Plan [Vorschlag] so wie auch dafür zu sorgen hat,dass die Gärten längs der abgetragenen Ringmauer auf entsprechende Weise eingefriedigt werden». Zudem verlangte er einen «Riss» zu dem gegenseitig abzutretenden Boden.25 Auch die Bürgerversammlung

stimmte am 17.4.1851 zu, worauf in diesem Jahr die Ringmauer und der Runde

Turm abgebrochen wurden.26

3.2.3. Zwinger (Zwingwolf)

Die oben genannten Gärtchen befanden sich im «Zwingwolf» (Zwinger).27 Schon im 16. Jahrhundert verpachtete die Stadt den «zwinwolff» beim Untertor, und 1635 verkaufte sie Krautgärten im Stadtgraben und im Zwinger unter der Bedingung, dass «sie befugt sey, solche, gegen wider erstattung des capitals, so dafür zalt worden, zu Handen zu nehmen»28. Auf diese Bestimmung nahm die Stadt 1826 wieder Bezug, als mehrere Gartenbesitzer sich beschwerten, «dass ihnen durch die Ausfüllung des

Grabens zur Erweiterung der Strasse der Zugang zu ihren Gärten beengt werde»29.Die Stadt liess nun ein Verzeichnis der Eigentümer der Gärten zwischen dem Totentor und dem «Unterthorer Mühlbach» (beim Schelmenturm) anlegen und in den «Zins-Rödel vom Jahr 1635» nach den damaligen Preisen forschen.30 Wenige Jahre später verkaufte sie aber ihre Gärten wieder

und 1844 begann Oberst Emanuel von Salis sie aufzukaufen, so dass er bis März 1852 der alleinige Besitzer sämtlicher Gärten zwischen der «Kaufhausstrasse» und dem «Spitaltorkel» war.31

3.2.4. Zwingermauer

Von einem dieser von der Stadt zurückerworbenen Gärten, dem unmittelbar östlich des Runden Turms gelegenen, heisst es 1827, dass er an die Zwingermauer stosse, womit gesagt ist, dass diese zumindest teilweise noch stand; auch 1839 erwähnt sie Herold in seinem Gutachten als die «untere

Mauer»32. Diese war jedoch schon längere Zeit zuvor zur Gartenmauer erniedrigt und, wie Daniel von Salis berichtet, mit Geländern vereinheitlicht worden. Ihre wohl letzten noch erhaltenen Zinnen waren jene beim Obertor; sie wurden 1817 entfernt.33 Ursprünglich gehörten die Zwingermauern der Stadt und wurden von ihr in Stand gehalten, doch 1834 hiess es, der Unterhalt obliege den Besitzern, «und Löbl. Stadt habe diesfalls nicht die mindeste Beitrags Verpflichtung»34.

3.2.5. Fussweg - Trottoir

Aus diesem Protokoll von 1834 geht auch hervor, dass vor den Gartenmauern bereits ein Trottoir bestand, womit vermutlich ein gegen die Fahrbahn abgegrenzter, ebenerdiger Fussweg gemeint ist, auf dem die Gärten zu erreichen waren, und wie ihn der «Projectionsplan» und der Situationsplan

beim Werkhof fünf Jahre nach Abbruch des Runden Turms zeigen (Abb. 12).35

Nachdem Emanuel von Salis 1852 Besitzer sämtlicher Gärten bis zum Trottoir geworden war, suchte er 1855 um Erlaubnis nach, eine Zufahrt über das Trottoir von der Landstrasse in seinen Baumgarten, den sogenannten Kronenhof, erstellen zu dürfen. Dies wurde ihm unter anderem mit der

Bedingung bewilligt, dass sie höchstens 3 m breit sein dürfe und dass zukünftige Gebäude entlang der Grabenstrasse wenigstens 6 Schuh (ca. 1,0 m) von der Grabenstrasse entfernt stehen müssten.36 An diese Auflage hielt sich die Stadt wenige Jahre später selbst nicht: Sie erlaubte Baumeister Olgiati, der kurz zuvor einen Teil des von Salischen Gartens erworben hatte, an der Grabenstrasse eine Postremise aufzuführen, die mit dem von Salischen Gartenzaun fluchten solle.37 Diese Flucht stimmt noch heute mit

dem Verlauf der bestehenden Gartenmauer und der Front des Kantonalbankgebäudes von 1910 überein.38

3.2.6. Graben

Aus dem Angebot von 1851 geht hervor, dass zu diesem Zeitpunkt der Graben bereits aufgefüllt und darauf eine «Chaussée» (Kunststrasse) angelegt war. Das dürfte in einem mehrere Jahre dauernden Prozess geschehen sein, denn bereits 1819 ist von der «Ausfüllung des Stadtgrabens» zu hören,und 1826 war es unter Bussandrohung

Pflicht, allen Schutt in den «Stadtgraben rechts vom Todtenthor bis zum Schelmenthurm» zu leeren.39 1827 berichtet Daniel von Salis, dass der Stadtgraben «nun völlig aufgefüllt und mit gleichförmigem Geländer von den Gärtchen getrennt» sei.40 Noch im gleichen Jahr wurde beschlossen, im

nächsten Frühjahr eine vom unteren Tor bis zum Totentor reichende Allee mit Pappeln und Akazien anzulegen. Wegen zu vieler Bäume wurde die Allee dann beim Untertor bis gegen das von Salische Haus verlängert.41 Die Allee besteht heute als zweizeilige Baumreihe nicht mehr, doch einzelne Bäume stehen wohl noch an derselben Stelle, wenn auch durch neue Pflanzen ver-

jüngt.42

3.3. Gebäude gemäss Knillenburger Prospekt

Abb. 13. Chur, Grabenstrasse (GKB), Ofenkachel mit Lautenspielerin. Ende 16. /Anfang 17. Jahrhundert. Mst. 1:5.

3.4. Bauten des 19. Jahrhunderts

Abb. 14. Chur, Grabenstrasse (GKB). Situationsplan, unsigniert und undatiert (um 1851, mit jüngeren Ergänzungen).

Sämtliche Gärten sind von anderer Hand, also später, mit den Besitzernamen und den Flächenmassen bezeichnet worden. Diese Handschrift gehört Emanuel von Salis, und er war es wohl, der sämtliche Gärten, die er erworben hatte, mit einem Haken markierte.50 Mit Blaustift sind die neuen Grenzlinien seines Grundbesitzes nach der Bodenabtretung von 1851 an die Stadt beim Spitaltorkel und den Verkäufen an Ulrich Olgiati und Knöpfle & Mahler in den Jahren 1860 bis 1863 eingetragen.51 Olgiatis Grundstück reichte nun, wie es im Kaufprotokoll von 1860 heisst, bis an die oben erwähnte, 1855 erstellte «Einfahrt in den Kronenhof» des Obersten von Salis.52 Ein Plan von Ingenieur Stefan Preiss vom April 1863 zeigt die neue Situation nach dem Bau der Post remise von 1861 sowie der Remise zum Alten Gebäu, die bisher in den Quellen nicht zu finden war (Abb. 15).53 Sie dürfte, da sie auch im Ratsprotokoll von 1855 nicht erwähnt ist, zwischen 1851 und 1863 erbaut worden sein.

3.5. Schlussbemerkung

Die ergrabenen Befunde reichen von den prähistorischen Flussablagerungen bis in unsere Zeit. Dies lässt sich recht gut am Profil ablesen (Abb. 10). Es zeigt, wie rudimentär die Mauern erhalten sind und wie einschneidend die Baumassnahmen der letzten beiden Jahrhunderte an der Substanz der alten Stadt geknabbert haben. Die Geschichte von der Stadtmauer des 13.

Jahrhunderts bis zum Parkplatz des 20. Jahrhunderts konnte archäologisch noch ein letztes Mal aufgerollt und mit den archivalischen Quellen, zumindest was die jüngere Zeit betrifft, verbunden werden.

Der historische Ablauf zeigt den langen Prozess von der Entwicklung der mittelalterlichen zur modernen Stadt. Mit den nun georteten und dokumentierten Befunden bleibt uns die örtliche Orientierung in der

einstigen Stadt erhalten und zumindest teil weise nachvollziehbar.

Béatrice Keller

Zum Autor: Dr. Béatrice Keller, Kunsthistorikerin , Maladers/GR, arbeitet beim Archäologischen Dienst Graubünden, Haldenstein.

Der vorliegende Artikel wurde bereits veröffentlicht in: Jahresbericht des Archäologischen Dienstes Graubünden und der Denkmalpflege Graubünden 2003, S. 18-33,Chur, ADG/DPG 2004, ISBN 3-9521.836-5-2.

Alle Urheberrechte dieser elektronischen Publikation sind bei www.baudenkmaeler.ch und den Autoren. Für alle elektronisch publizierten Texte gelten dieselben Regeln wie für eine gedruckte Veröffentlichung.

Zurück

Weiter

Béatrice Keller

Zum Autor: Dr. Béatrice Keller, Kunsthistorikerin , Maladers/GR, arbeitet beim Archäologischen Dienst Graubünden, Haldenstein.

Der vorliegende Artikel wurde bereits veröffentlicht in: Jahresbericht des Archäologischen Dienstes Graubünden und der Denkmalpflege Graubünden 2003, S. 18-33,Chur, ADG/DPG 2004, ISBN 3-9521.836-5-2.

Alle Urheberrechte dieser elektronischen Publikation sind bei www.baudenkmaeler.ch und den Autoren. Für alle elektronisch publizierten Texte gelten dieselben Regeln wie für eine gedruckte Veröffentlichung.