2. Grabungsbefunde

2.1. Topographische und geologische Situation

Das Gelände des Grabungsplatzes liegt auf den Flussablagerungen von Plessur und Rhein, worauf sich im Laufe der Jahrhunderte der bewirtschaftbare Boden gebildet hatte. Von diesen Deckschichten ist nur

noch wenig übrig geblieben, so dass die ursprüngliche Terrainhöhe nicht rekonstruiert werden konnte. Unsere Grabung reichte am tiefsten Punkt bis weit in den Plessurschotter hinein. Es zeigte sich, dass vor Errichtung der mittelalterlichen Stadtbefestigung hier keine Bauten einer älteren Siedlung standen.

2.2. Archäologische Strukturen

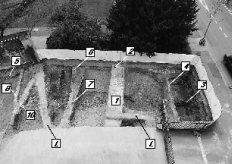

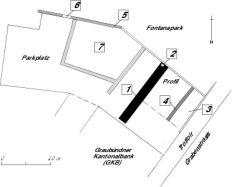

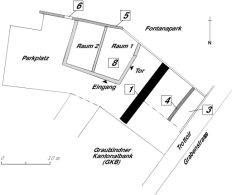

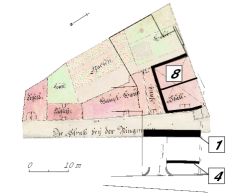

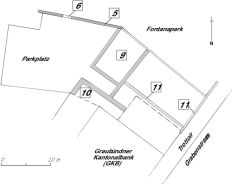

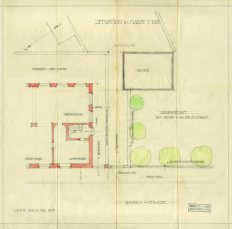

Bei den Ausgrabungen konnten Stadt- und Gebäudemauern aus mehreren Zeitabschnitten dokumentiert werden, die im folgenden in chronologischer Reihenfolge aufgeführt sind (Abb.3,Abb.5,Abb.7):

Grabungsfläche mit Befunden:

Blick gegen Südwesten.

- Stadtmauer, 13. Jahrhundert

- Negativ eines Armierungsbalkens

- Stadtgraben 13. Jahrhundert

- Zwingermauer, 13./14. Jahrhundert

- Gartenmauer des ehemaligen Klosters St. Nicolai, 17. Jahrhundert

- Gebäude, wohl 17. Jahrhundert

- Gebäudemauer, 18. Jahrhundert

- Gebäudemauer, 19. Jahrhundert

Blick gegen Südwesten.

Die Grabungsbefunde der Phasen 1-3:

- Stadtmauer, 13. Jahrhundert

- Negativ eines Armierungsbalkens

- Stadtgraben, 13. Jahrhundert

- Zwingermauer, 13./14. Jahrhudnert

- Gartenmauer des ehemaligen Klosters St. Nicolai, 17. Jahrhundert

- Gartenpforte

- Gebäude des 17. Jahrhunderts; Profil siehe Abb. 4

Phase 1: Als ältester Befund wurde die Stadtmauer mit dem dazugehörigen Graben aus dem 13. Jahrhundert im westlichen Teil der Grabungsfläche gefasst (Abb. 3,1; Abb. 4,1.3). Die 1,8 m breite Mauer war noch im Fundamentbereich in einer Höhe von einem Meter erhalten. Von einem darin

eingemauerten Balken, der vermutlich als Armierung diente und in dieser Art erstmalig für die Stadtmauer nachgewiesen ist,konnte noch das Negativ dokumentiert werden (Abb. 3,2). Die Sohle des Stadtgrabens (Abb. 4,3) wurde auf einer Tiefe von 2,5 m erreicht, der westliche Grabenrand

muss im Bereich der heutigen Grabenstrasse liegen.

Phase 2: Im 13./14. Jahrhundert wurde im Stadtgraben eine parallel zur Stadtmauer verlaufende Zwingermauer gegen den Hang gestellt (Abb. 3,4; Abb. 4,2).

Phase 3: Im 17. Jahrhundert wurden in nächster Nähe zur Befestigungsmauer die ersten Bauten errichtet. Erhalten haben sich die Fundamente eines Gebäudes, das an die Gartenmauer des ehemaligen Klosters St. Nicolai (archäologisch ins 17. Jahrhundert datiert), angebaut worden war (Abb. 3,5-7). Es besitzt einen unregelmässigen Grundriss mit einer Innenfläche von ca. 150 m2. Aufgrund dieses Masses und dem Fehlen eines Innenausbaus könnte es sich um ein Ökonomiegebäude oder einen Stall gehandelt haben. Da sich die westliche Mauer nach Norden noch über die Gebäudeecke hinaus fortsetzte, ist dort mit einem anschliessenden Bau oder einem ummauerten

Garten zu rechnen. Der freie Raum zwischen der Stadtmauer und der Gebäudezeile wurde als Strasse genutzt (Abb. 6).

Phase 4: Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert umgebaut (Abb. 5,8). Dieser Bau konnte dank den historischen Plänen als Stall identifiziert werden, der bis 1743 Johannes Troll, dem Wirt der benachbarten «Krone», gehörte (siehe Beitrag Béatrice Keller). Der Stall war in zwei Räume gegliedert. In Raum 1 konnte eine Pflästerung nachgewiesen werden. Er dürfte vermutlich als Remise genutzt worden sein, während Raum 2 als eigentlicher Stall oder als Tenn gebraucht wurde. Dank dem Nachweis einer Türleibung und dem Vergleich mit dem Plan von 1792 (Abb. 6) ist an der Westseite von Raum 1 ein Tor anzunehmen. Ein weiterer Eingang konnte an dessen Nordseite festgestellt werden. Unter der Türschwelle wurde noch der einst dort versteckte Schlüssel gefunden. Um 1800 liess der damalige Besitzer Peter von Salis die Bauten abbrechen, das Grundstück wurde in einen Obstgarten umgewandelt (Abb. 9,4).3

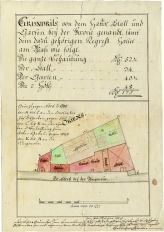

Phasen 5 und 6: Die Mauerreste des 19. Jahrhunderts stammen von einer Remise des von Salischen Gutes (Abb. 7,9) und der Postremise (Abb. 7,10), die 1861 nach der Schleifung der Stadtmauer (1851) gebaut worden war. Dazu gehören auch die Gartenmauern, welche die Gartenanlage des alten Gebäus vom Grundstück der Post und der Grabenstrasse trennte (Abb. 7,9,11, Abb. 8). Diese Gebäude wurden 1910 abgerissen und an ihrer Stelle die Bündner Kantonalbank nach den Plänen der Architekten Schaefer und Risch errichtet. Die heutige Grenzmauer zum Fontanapark wurde 1966 errichtet. In diesem Jahr liess die Graubündner Kantonalbank das Gelände in einen Parkplatz umwandeln.

Jürg Spadin

Zum Autor: Jürg Spadin, Grabungstechniker, Zizers/GR, arbeitet beim Archäologischen Dienst Graubünden, Haldenstein.